職人の「誇り」を未来へ届ける

漆器の中では日本で初めて、国の重要無形文化財に指定されている「輪島塗(わじまぬり)」。 海外では「japan」と呼ばれ、何百年もの間、人々に愛され続けています。

NAKATA HANGER では、十年以上前から、石川県輪島市にある 岡垣漆器店(千舟堂)と共同で、輪島塗ハンガーを製作・販売しています。

輪島塗の産地である石川県輪島市では、2024年1月1日の震災と2024年9月の豪雨で大きな被害がありました。 そんな中、歩みを止めず、国内外で精力的に活動を行う「岡垣漆器店」の岡垣祐吾さんより伺った奥深い輪島塗の世界をご紹介いたします。

昔ながらの分業制

100を超える工程を経て完成する輪島塗は、製作に1年かかることもあります。 輪島塗ハンガーが完成するまでに必要な工程は、大きく分けて5つ。 (「木部製作」「下地」「上塗」「呂色(ろいろ)」「蒔絵(まきえ)」) 木部は、NAKATA HANGER でたった一人の職人しか作ることができない、特別な厚みの板材から鉋で削り出されます。 フリーハンドで作られた曲線美を持つ木部は、兵庫県から石川県輪島市へ送られます。

輪島では「下地」「上塗」「呂色」「蒔絵」といった工程が専門の職人により進められます。 自宅に工房を構える職人が多く、「輪島のあの人に聞けば分かる」と言われるほど、 街全体でこれほど多くのプロフェッショナルな職人が集まるのは全国的にも非常に珍しいと言われています。 これらの工程をまとめるのが「塗師屋(ぬしや)」で、まさに岡垣さんのような存在です。 漆器の企画から製造、販売までを取り仕切るプロデューサー的役割を担っています。 輪島市の分業制は江戸時代から続く伝統的な作り方で、まるでリレーのように、職人たちの手から手へとバトンが渡されていきます。

丈夫さの秘密 —地の粉

輪島塗の特徴は、100年以上も長持ちするというその丈夫さです。 この丈夫さの秘密は、輪島市でしか採れない珪藻土(けいそうど)の「地の粉」を使うことにあります。

地の粉は、1661年から1673年にかけて初めて発見され、漆に混ぜて下地漆として木地に塗ることで、輪島塗の強度が大きく向上しました。

一般的な漆器では、漆と砥石の粉や砂などを混ぜて使いますが、輪島塗では焼いた珪藻土を使うのが特徴です。 米糊と漆に地の粉を加えることで、下地の耐久性が大きく向上します。 この貴重な地の粉を生漆に混ぜ、下地塗りを行うことで、輪島塗の高い耐久性が実現されているのです。

木部は削り出しの「一本物」

ハンガーの木部は、まず兵庫県豊岡市にあるNAKATA HANGER の工場で作られます。 木部は、天然の一枚板から南京鉋(なんきんかんな)で削り出され、木目や節、繊維の流れを見極めながら、美しい曲線のある形状に丁寧に仕上げていきます。 日本で唯一の木製ハンガーメーカーで、たった1人の職人だけが生み出せる特別なフォルムです。 洋服の美しさを守り続けるという機能性を追求する中で、たどり着いたのは芸術品を思わせる造形美でした。 人間工学に基づいて設計された美しい曲線と、掛けた時の自然で圧倒的なフィット感があります。 磨き上げられたハンガーは輪島へと渡ります。

上塗りの世界 —技と繊細な工夫

上塗りとは、その名の通り「一番上の塗り」、つまり仕上げの工程を指します。 上塗りの作業は、ホコリとの戦いともいえます。 一度ホコリがつくと「フシ」ができ、やり直しを余儀なくされるため、空調や服装、動作まで細心の注意を払います。 上塗り部屋はまるでクリーンルーム。

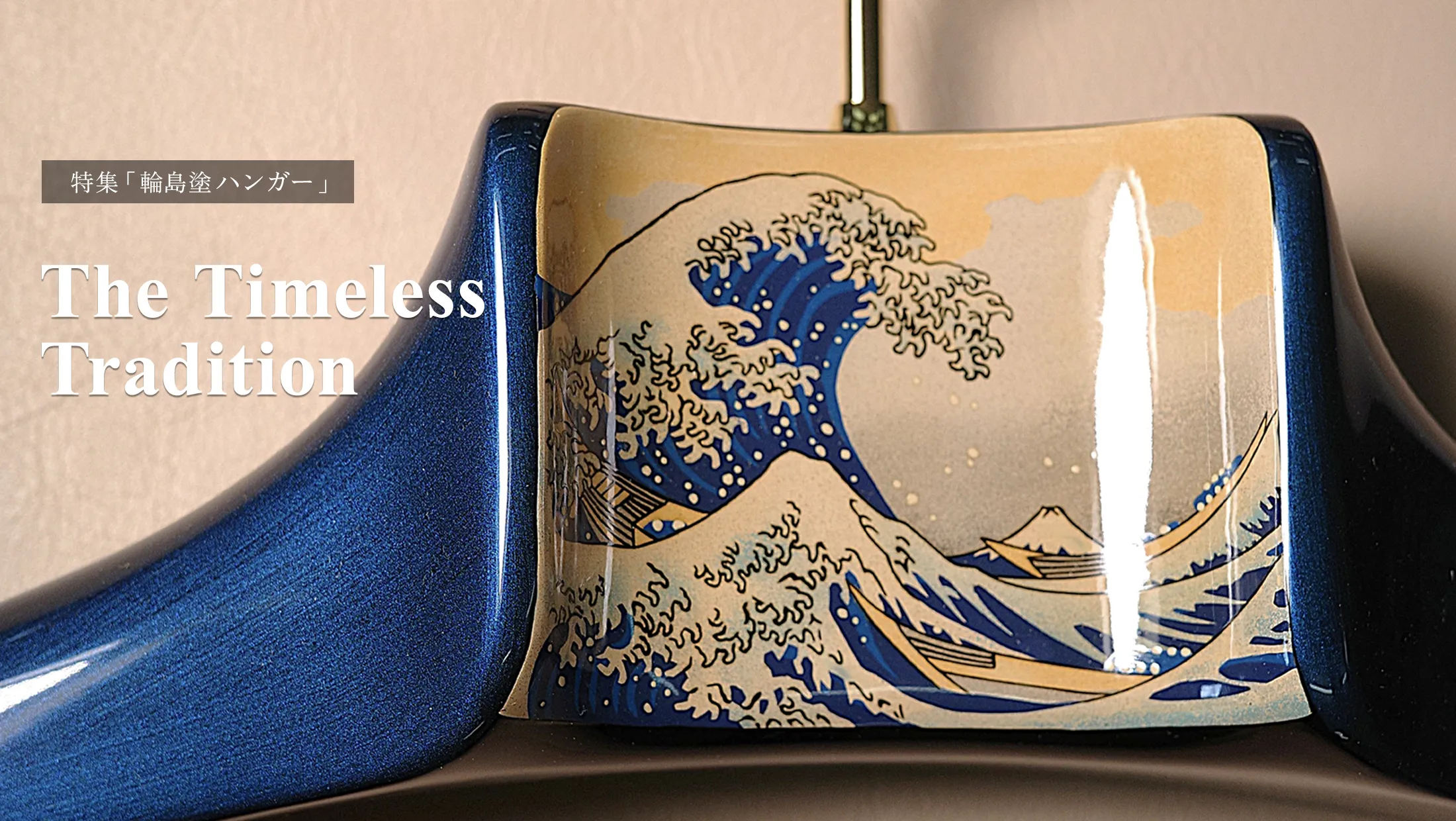

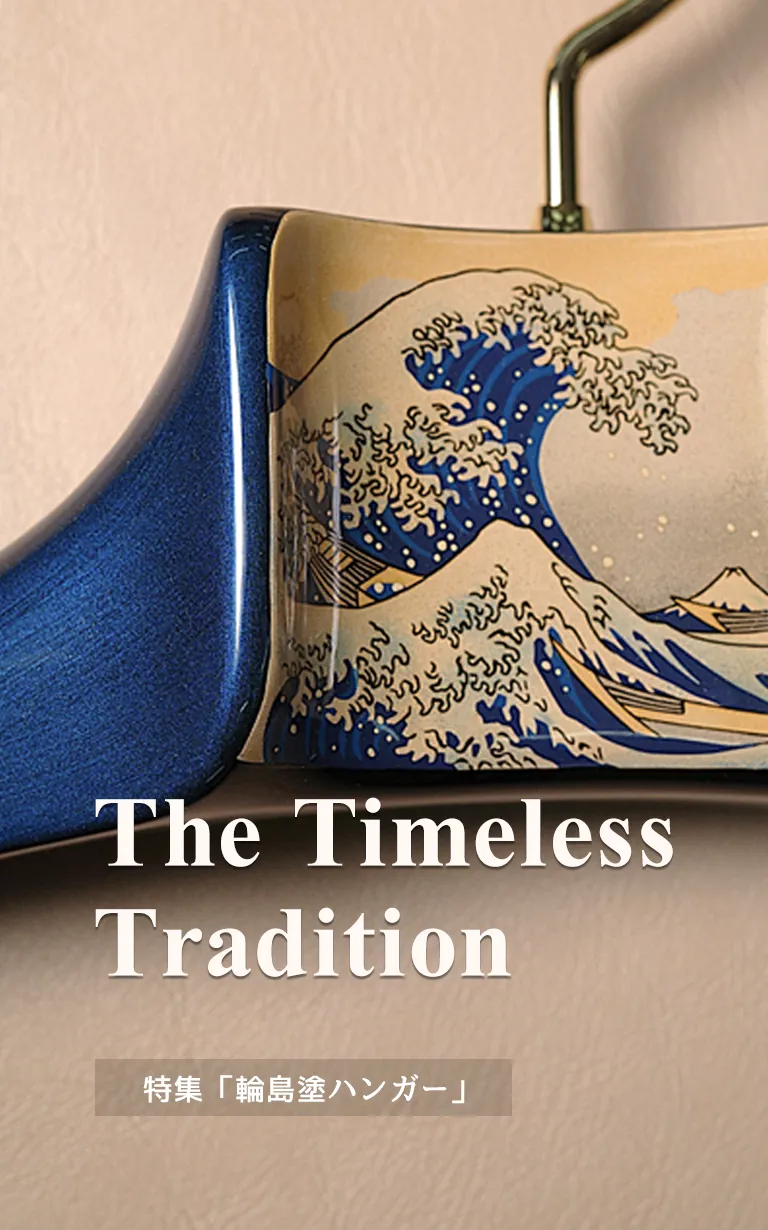

輪島塗ハンガーでは、伝統的な漆黒や朱色に加え、「パール漆」と呼ばれる光沢ある鮮やかなブルーの色漆も採用されています。 これは「日常的に漆器を使いたくなるようにしたい」という岡垣さんの思いが込められています。

蒔絵 で描くアート

上塗りを終えた木部の上に、いよいよ「蒔絵」という装飾が施されます。

蒔絵は、漆の表面に金や銀の粉、色粉を蒔き、筆で模様や絵柄を描き出す伝統技法です。 職人は下書きから手作業で描き、一つひとつの細かなデザインを丁寧に仕上げていきます。

ハンガーの形は、富士山のように末広がりの「八」の字型。 その中央に、日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎の富士山をモチーフにした絵を埋め込むように描くことで、 「道具」としての価値を超え、手にするほど愛着の湧く芸術品へと高められていきます。

呂色 —素手で光沢を引き出す

呂色とは膨大な輪島塗の工程の中の、主に仕上げの磨き工程にあたります。 輪島塗は製造工程ごとに分業化されており、磨きの工程を専門に請け負うのが呂色屋です。 鏡のようにハッキリ顔が映るほど磨きあげる為、磨きだけで6段階の工程を重ね、最終工程では磨き粉だけを使い指先でこすって仕上げていきます。 この繊細な作業は手荒れのひとつで傷になり、手の油の分量が多くても少なくても上手くいきません。 その磨きのために体調管理や荷物の扱いにも注意し手を守っておられます。

NAKATA HANGER と岡垣さんの歩み

ハンガーに漆塗りを施そうという提案は、実は岡垣さんからでした。

岡垣さんは「日常使いできる漆」をテーマに、傘やペットフードの器、地球儀、空気清浄機など、ユニークな製品を手がけています。

岡垣さんがプロデュースする漆器の特徴は、何より「色鮮やかさ」です。 カラフルな漆器や縁起の良いモチーフの蒔絵を施した作品は、毎日洋服をかけるひとときを、より心躍る時間にしてくれます。 まさに、末広がりに輝く輪島塗ハンガーは、洋服を一層引き立て、毎日の暮らしに小さな喜びを添える存在として生まれました。

また、「伝統を暮らしに活かす」という考えは、弊社代表の中田とも深く共鳴しています。 二人は「日本の職人技を未来へつなぐ」というビジョンを共有し、ともに歩みを進めています。

その結晶のひとつである漆塗りのハンガーは、国を超え、2024年にはイギリス王室にも届けられました。

自分の手でつくり上げる「誇り」

震災と豪雨の影響で、輪島の町はまだ復興の途上にあります。

そんな中、岡垣さんは仲間の職人たちを支えるため、旗を掲げ続けています。 「少しでも将来の販売につなげることが、今自分にできること」として、海外展開やアメリカ・ニューヨークでの見本市に参加するなど、挑戦を続けています。

仲間の職人たちの中には、一時的に町を離れた方もいれば、まだ再開できていない方もいます。 状況は人それぞれですが、職人たちの心には共通して「ものづくりを続けたい」という強い願いがあります。

「3年後でも5年後でも、いつかまた立ち上がれる日がくると信じて、輪島にエールを送り続けてほしい」 ──岡垣さんの言葉には、仲間の職人を思う未来への希望が込められています。

Recommended Item